第7話「宅地造成・切土・盛土・擁壁について」

今回は、「宅地造成の切土・盛土・擁壁」についてお話します。

一般的には、土地を宅地としての機能を備えたものとするために、傾斜をなくすための切土・盛土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれます。

☆制定の経緯

昭和36年6月、梅雨前線豪雨が各地を襲い、横浜市や神戸市の丘陵地の宅地造成地においてがけくずれや土砂流出が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました。

このため、実効性のある宅地造成の基準が緊急に求められ、翌昭和37年2月に「宅地造成等規制法」(以下、宅造法)が施行されました。

☆許可の対象となる行為等

宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。

1. 切土で 高さ2mを超える崖を生じる工事

2. 盛土で 高さ1mを超える崖を生じる工事

3. 切土と盛土を同時に行い、盛土部分に生じる高さが1m以下の崖でも全体で高さ2mを超える崖を生じる

4. 上記1~3に該当しなくても、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える工事

切土??

傾斜のある土地を平らな土地にするために、地面を掘り取ること。

イメージとして

こんな感じ

盛土??

傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。

イメージとして

こんな感じ

では、切土盛土同時の場合は??

イメージとして

こんな感じです。

盛土1m未満 切土・2m未満 敷地面積が500:㎡未満の場合は、宅地造成に関する工事の許可申請は、不要となります。

・新たに土地をご購入、現在お住まいの土地で、建て替え又はガレージの増設・・・切土

・2台あったガレージを今は1台で十分、庭を広げたい場合・・・盛土

計画の擁壁の高さは、どのくらいでしょうか?

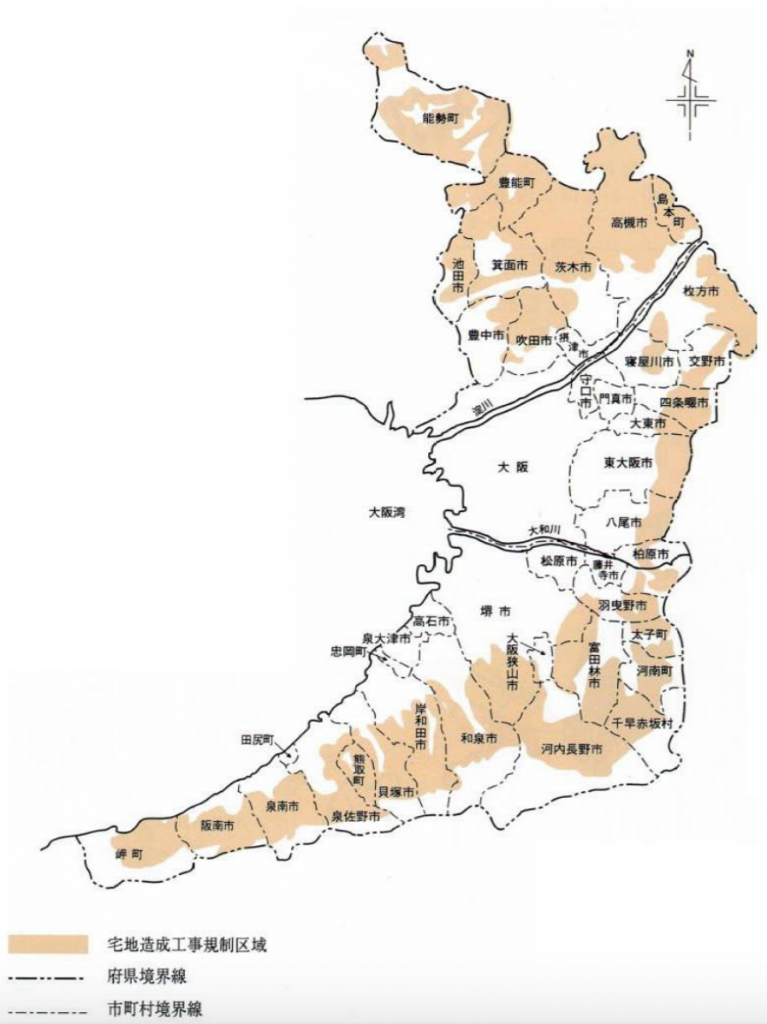

宅地造成工事規制区域に該当しているかどうかGoogleやYahoo!で「◯◯(都道府県名) 宅地造成工事規制区域」と検索して調べてみましょう。

ちなみに大阪府は下記の通りです。

擁壁の設置工事

擁壁には ①練積み式擁壁:間知石積みや、間知ブロック等の擁壁で、各自治体が、条件によって 形状(厚さ、転び)を決めております。

間知石積み

間知ブロック

②もたれ式擁壁:自立することのできない重力式擁壁

③重力式擁壁:自重により土圧を指示するコンクリート造の擁壁

イメージ

④片持ち梁式擁壁:縦壁と基礎底版からなり、自重及び基礎底版上の背面土の重量等により土圧を支持する鉄筋コンクリート造の擁壁。縦壁の位置により反T型、L型等の擁壁がある。

よく見かけるRC擁壁です。

コンクリートの中の鉄筋

工場生産のPC(プレキャスト)擁壁

ブロックメーカーの化粧型枠CP

②③④に関しては構造計算が必要で、

・高さが5mを超える擁壁の設置

・切土又は盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置

を行う場合、次のいずれかに該当する者の設計による必要があります。

(1)大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2)短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3)短期大学又は高等専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4)高等学校又は中等教育学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5)大学院に1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務の経験を有する者

(6)技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者

(7)建築士法による一級建築士の資格を有する者

(8)土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則第19条第1号トに規定する講習(※)を修了した者

簡単に言えば、5M未満の擁壁は、構造計算ができれば誰でも申請ができるということです。各自治体と事前協議をして設計条件を把握の上、構造計算を行います。

☆擁壁の構造計算について

擁壁の構造計算ですが、設計条件を決めていきます。

土圧係数(K)摩擦係数(μ) 内部摩擦角(∮) 壁面摩擦角(δ)

表面載荷 コンクリート単位体積重量 背面土の単位体積重量 地盤許容支持力

土圧係数 摩擦係数 背面土の単位重量は、土質によって異なり、3種類に分けられます。

宅地造成規制法施行令7条別表第2.3.4.より、

第1種として:岩、岩屑、砂利又は砂利まじり砂。土圧係数0.35 摩擦係数0.5 単位体積重量1.8t/m3

第2種として:砂質土 真砂土 関東ローム層 硬質粘土その他これらに類するもの。土圧係数0.4 摩擦係数0.4 単位体積重量1.7t/m3

第3種として:シルト、粘土又はそれらを多量に含む土。土圧係数0.5 摩擦係数0.3 単位体積重量1.6t/m3

※兵庫県は、土質データーがない場合第2種で、大阪府下は、第3種で計画することができます。

地盤支持力は、標準貫入試験もしくは、サウンディングデーターから算出します。背面土圧、表面載荷による土圧、水平力、鉛直力を求め、次に擁壁の形状から各部位ごとに重量を求め、モーメントを出します。上記の条件で、転倒・活動の安全性の検討を行い、安全率1.5以上でOKとなります。地盤支持力の検討もお忘れなく。

安全が確認できたら部材算定となり、コンクリートに対する鉄筋量を計算し、施工しやすいピッチで配筋図を作成します。

各自治体で手引書があります。これらを参考に開発指導家科と協議の上、申請します。

今回は触りだけです。続きは次回に。

外構工事と造成工事を同時に計画せず外構を後回しにしてしまうと、後で後悔することとなりかねません。ぜひ造成の知識があるスタッフとプランを勧めてください。

外構の計画にも大きく影響しますので、宅造申請の経験の有る外構業者に依頼することをおすすめします。弊社では、近畿圏の経験の有るスタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。